Le programme ERASMUS (acronyme en anglais pour European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) a été lancé en 1987 et célèbre donc aujourd’hui ses 30 ans.

[Lire plus…] à propos30 ans d’Erasmus et après ?Actualité

Rétrospectives 2016

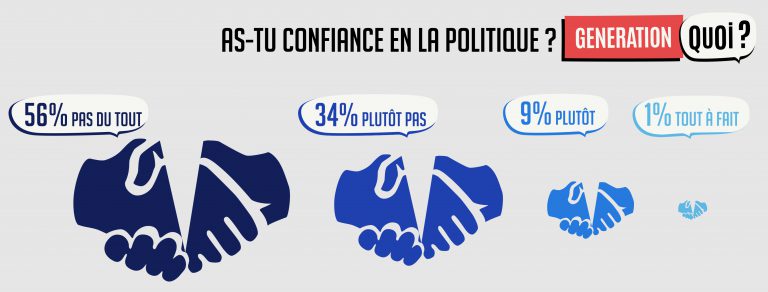

Toi aussi va plus loin que les constats de ta génération

Des résultats interpellants

Durant plusieurs mois, la RTBF a réalisé une grande enquête en ligne afin de dresser le portrait de la génération des 18-34 ans, dite « Génération Y ».

[Lire plus…] à proposToi aussi va plus loin que les constats de ta générationLe Libre² N°8 est en ligne !

Découvrez dans notre Libre² N°8

Les élections américaines: quel est l’impact du vote des jeunes ? A la rencontre de… Guy Verhofstadt; Le zoom sur le Cabinet de la Ministre de la Jeunesse; La carte blanche d’un étudiant; Les dernières news du Secteur Jeunesse;

[Lire plus…] à proposLe Libre² N°8 est en ligne !Le Web 2.0 et la CRACS attitude

De nos jours, nous voyons fleurir des outils afin de sensibiliser, informer et éduquer nos jeunes à utiliser internet de manière raisonnée comme si ces derniers avaient vraiment perdu toute notion de vie privée. Cette perception serait le résultat d’une fracture générationnelle avec d’un côté la génération des parents et de l’autre la génération des transparents comme le résume le journaliste Josh Freed.

Cette évolution de la vie privée, perçue comme négative par la génération précédente, est la conséquence de la manière dont ils ont construit cette société. Les jeunes de la génération Y sont pointés du doigt pour ne plus faire la différence entre vie publique et privée, eux-mêmes filmés avant même d’être nés, placés sous surveillance permanente par ceux qui les aiment et les éduquent. Dès lors, pour cette génération, cette notion de vie privée, chère à leurs aïeux, est devenue une illusion.

Au cours des dernières années, cette illusion est devenue petit à petit une expérience sensible de la réalité marquée par exemple par le ciblage commercial, cette pratique consistant à sélectionner des publicités sur internet en fonction des recherches préalables. Pour autant, cette illusion avait déjà pris cours auparavant avec la traçabilité des communications ou encore avec les paiements bancaires.

Bon nombre de firmes ou de programmes tels que Control kids ou Cybersitter existent de nos jours afin de contrôler la vie privée des jeunes sur internet. Cette diabolisation du net par les médias pousse les parents mais aussi les éducateurs au sens large à contrôler la vie des adolescents. Cette attitude entrave la mise en place d’une éducation aux médias volontaire et positive. De plus, cette volonté de contrôle déresponsabilise et infantilise les jeunes en les rendant dépendants ; et donc ne leur permet pas d’élaborer les notions et outils nécessaires à la construction d’une attitude citoyenne dans ce nouvel espace public.

« Ados, zéro de lecture » comme le titrait Le Monde est une autre inquiétude de la génération X portée cette fois-ci sur l’appropriation de la culture par les jeunes. Cette révolution numérique faisant partie intégrante de l’ADN identitaire des jeunes, il est vrai, a eu des répercussions sur la manière dont ils s’approprient et transmettent la culture.

D’ailleurs, à l’heure actuelle, internet est devenu une voie d’accès à l’information et d’enrichissement culturel privilégiée par nos jeunes. Mais ce changement est-il le signe d’un appauvrissement culturel ?

Cela n’est vrai que si nous n’admettons pas la numérisation de la société en ce compris la culture. Internet et les réseaux sociaux sont de formidables outils pour avoir accès en deux ou trois clics à des œuvres culturelles très éloignées. D’ailleurs, selon l’enquête autour de la culture mise en place par le Forum d’Avignon, 83% des jeunes ont plus particulièrement recours aux réseaux sociaux pour stimuler et nourrir leur curiosité.

C’est donc à la condition de voir le web comme un lieu de création, de construction et d’invitation à s’approprier la culture que nous pouvons accompagner les jeunes pour encore mieux les former.

Le rôle des Organisations de Jeunesse

Les OJ doivent donner les outils aux jeunes pour qu’ils saisissent toutes les opportunités que génèrent ces nouveaux médias, en évitant certains piègent. L’éducation aux médias doit poursuivre deux objectifs principaux.

Premièrement, il faut initier les jeunes au décryptage et au traitement massif de l’information. En effet, avec l’avènement d’internet, nous avons vu une source d’informations inépuisables mises à disposition des internautes. Avec son apparition, une nouvelle fracture numérique est apparue. D’un côté, les jeunes ayant eux-mêmes construit des outils de lecture propres à ce nouveau mode de transmission de l’information. Et de l’autre, les jeunes n’ayant pas eu l’opportunité de les développer. C’est ici que l’intervention des acteurs de l’éducation formelle et non formelle fait sens. Ces acteurs doivent permettre aux jeunes de construire les outils nécessaires au décryptage et au traitement massif de l’information.

Deuxièmement, ces acteurs éducatifs doivent développer la notion de citoyenneté numérique. À l’heure actuelle, le secteur de l’éducation développe et initie les jeunes à la citoyenneté au travers de différentes activités. Toutefois, malgré la numérisation du monde, ils ne sensibilisent pas suffisamment à ce nouveau pan de la citoyenneté. Par exemple, au sein de l’EVRAS, nous devrions davantage voir apparaître une réflexion avec les jeunes sur les attitudes à adopter au sein de cette société numérique. En effet, à l’heure des nouvelles technologies, la frontière entre le réel et le virtuel est devenue extrêmement ténue. Cela doit inciter les jeunes à être conscients qu’une photo qu’ils publient d’eux sur le web peut rapidement devenir virale. Le phénomène des « sexting », à savoir l’envoi de photos de soi osées voire dénudées, est à cet égard très interpellant.

Du côté des acteurs de l’éducation non formelle, les Organisations de Jeunesse (OJ) jouent donc un rôle fondamental d’éducation citoyenne des jeunes. Cela fait partie de leurs missions prioritaires que d’informer et de sensibiliser les jeunes, notamment à l’usage d’internet. Certaines OJ sont particulièrement actives sur ces thématiques, telles que nos OJ membres : Délipro Jeunesse, les Jeunes Mutualistes Libéraux et ReForm.

- Délipro Jeunesse : Journal mots croisés

- JML et le cyber-harcèlement

- ReForm et son enquête sur l’usage des smartphone

Enfin, le dispositif particulier de soutien aux actions d’éducation des jeunes aux médias, permet aux OJ qui en bénéficient de développer des actions spécifiques dans ce cadre. Ce dispositif offre des moyens supplémentaires pour permettre de développer des actions spécifiques en la matière.

Regard croisé sur la politique jeunesse en Belgique

A partir de janvier 2017, les six Organisations de Jeunesse politiques flamandes ne recevront plus de financement public. Cette décision, prise par le Ministre flamand de la jeunesse, Sven Gatz (Open VLD), pose question.

Qu’en sera-t-il de l’indépendance de ces jeunesses politiques par rapport à leur parti-mère ?

Ceci nous a amené à nous interroger sur la façon dont s’organise la politique jeunesse en Flandre et en quoi celle-ci diffère de celle qui est menée en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Bien que la politique jeunesse soit une compétence communautaire, et qu’ il existe dès lors des différences entre communautés, l’approche globale est relativement similaire.

Deux politiques, une philosophie similaire

De manière générale la conception des politiques jeunesses menées au Nord et au Sud du pays est assez semblable. En effet, celles-ci se concentrent sur les jeunes jusqu’à 35ans et octroient une autonomie importante aux acteurs de terrain en contact direct avec les jeunes.

Importance de l’échelon local

Les politiques jeunesses en Fédération Wallonie-Bruxelles (anciennement Communauté française) et en Communauté flamande accordent toutes deux une attention particulière au principe de subsidiarité. Ainsi, les pouvoirs publics délèguent la plupart des responsabilités clés aux associations actives au niveau local. En FWB, ce cadre repose sur la coexistence de trois acteurs majeurs : le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ses pouvoirs publics (en particulier, le Service Jeunesse) et un large éventail d’associations regroupant professionnels et bénévoles.

En Flandre, ce rôle est dévolu aux conseils de la jeunesse au niveau communal et provincial. Ceux-ci ont pour but de stimuler la participation directe des jeunes dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de jeunesse. Les autorités locales et provinciales doivent disposer d’un conseil de la jeunesse si elles veulent que leur politique de jeunesse soit financée par le Gouvernement flamand. Dans la pratique, le rôle joué par les conseils locaux de la jeunesse est limité et ce, notamment en raison du manque de communication avec les organes nationaux.

En Flandre, le concept de « quartier » représente également une notion importante en matière de travail en faveur de la jeunesse. Le quartier constitue en effet l’environnement le plus proche des jeunes et il conditionne considérablement leur intégration dans la société flamande.

De nombreux acteurs impliqués

Le travail en faveur de la jeunesse est décliné et orienté par le Ministre de tutelle. Au Nord et au Sud du pays, ce travail s’effectue sur base d’une note d’orientation politique présentée en début de législature et engageant l’ensemble des membres du Gouvernement. Que ce soit en Flandre ou en Fédération Wallonie-Bruxelles, culture et jeunesse sont intimement liées. En Flandre, le Ministre de la jeunesse a également la culture dans ses attributions tandis qu’en FWB, c’est au niveau de l’administration que le lien s’opère, le Service Jeunesse faisant partie intégrante de l’Administration générale de la Culture.

Outre le Ministre en charge de la compétence jeunesse et l’Administration, de nombreux autres acteurs interviennent également, de part et d’autre de la frontière linguistique, dans le processus de définition des politiques de jeunesse. Parmi ceux-ci, les organes consultatifs jouent un rôle important dans ce processus. Comme organes communs, on retrouve le Conseil de la Jeunesse d’Expression française ainsi que le Vlaamse Jeugdraad (Conseil flamand de la jeunesse). Ces deux structures représentent les jeunes et le travail en faveur de la jeunesse au niveau de chaque communauté. Le rôle des Conseils est de fournir des recommandations politiques sur les questions en lien avec la jeunesse, de son propre chef ou sur demande du gouvernement.Une particularité propre à chaque communauté est la structure organisationnelle générale du Secteur Jeunesse qui varie d’un bout à l’autre du pays.

Au nord, le système est très structuré et règlementé par plusieurs décrets définissant notamment les conditions pour pouvoir bénéficier de subvention. Les acteurs au niveau local sont : les JAC (centres consultatifs pour les jeunes) ; les Services de Jeunesse ; les Clubs de jeunes ; les Mouvements de Jeunesse ; les JIP (points d’information pour les jeunes) et les Conseils de la jeunesse. Au sud, plusieurs décrets déterminent la mise en œuvre de la politique de jeunesse au niveau local, par les Organisations de Jeunesse et les Centres de Jeunes.

Quid des Organisations de Jeunesse reconnues ?

S’il existe plusieurs similitudes dans l’approche philosophique de la jeunesse entre le Nord et le Sud, les deux communautés ont toutefois certaines particularités en la matière. En ce qui concerne la finalité des Organisations de Jeunesse, la FWB se veut très claire en posant une finalité clairement définie qu’est la formation de CRACS. La Flandre reste quant à elle beaucoup plus évasive sur le sujet. La Fédération Wallonie-Bruxelles définit les Organisations de Jeunesse comme des associations qui visent à « favoriser le développement d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les jeunes par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en œuvre et la promotion d’activités socioculturelles et d’Education permanente ».

La Communauté flamande les définit pour sa part en ces termes : « Association sans but lucratif qui, conformément à ses objectifs – tels qu’énoncés dans ses statuts – et à ses activités, effectue un travail en faveur des jeunes dans au moins quatre provinces de la région linguistique néerlandophone ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capital ».En Flandre, les mouvements de jeunesse occupent historiquement une part prépondérante dans le travail en faveur de la jeunesse. Ceux-ci sont perçus comme « le troisième pilier de la socialisation » car ils contribuent à l’éducation des jeunes en-dehors du cercle familial ou de l’école.

Du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les mouvements de jeunesse constituent un des cinq types d’Organisations de Jeunesse reconnus par le décret et occupent une place relativement importante dans le secteur, en raison du nombre de leurs affiliés. Il existe également en Flandre d’autres types d’organisations dont l’action se situe au contact des jeunes.

99 OJ en Fédération Wallonie-Bruxelles / 66 en Flandre

En Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe actuellement 99 associations reconnues comme Organisations de Jeunesse.En Flandre, 66 associations « nationales » pour les jeunes perçoivent des subventions: parmi celles-ci, certaines se sont vues reconnaître un statut particulier. En effet, le législateur a décidé, de charger quelques organisations de certaines tâches spécifiques : par exemple, l’ASBL JINT (instance de coordination du travail de jeunesse), créée pour lʹapplication du programme européen en faveur de la jeunesse au sein de la Communauté flamande, et le Steunpunt Jeugd (centre de soutien pour la jeunesse), qui a pour mission de soutenir lʹensemble des partenaires impliqués dans le travail auprès des enfants, des jeunes et leurs organisations.

A noter, qu’il existe également d’autres organisations reconnues :

- Outre les associations dites « nationales », le décret identifie 11 associations spécialisées dans l’éducation culturelle, qui visent à améliorer les compétences culturelles des jeunes et à stimuler leur créativité ;

- 25 associations spécialisées dans la participation et l’information, dont l’objectif est d’encourager la participation des jeunes et de répondre à leurs besoins en matière d’information ;

- Le décret prévoit également l’octroi de subventions (pouvant s’élever jusqu’à 50.000 euros) à des associations qui n’appartiennent à aucune des trois catégories précédentes, afin de soutenir les projets artistiques, les initiatives de travail expérimental en faveur de la jeunesse, les projets stimulant la participation et l’information des jeunes, ainsi que les initiatives internationales.

Financement

Que ce soit en Flandre ou en FWB, le secteur est régi par un cadre règlementaire, à savoir une série de décrets qui définissent notamment les conditions pour pouvoir bénéficier de subventionnements.En Flandre, ces organisations perçoivent des subventions structurelles de base (55.000 euros par an) sous forme de subventions gouvernementales. De plus, selon un programme prédéfini, elles peuvent également bénéficier de subventions variables pour des activités spécifiques.En FWB, les OJ perçoivent une subvention annuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette subvention se divise en deux parties :

- Un montant forfaitaire destiné à couvrir tous (ou en partie) les frais de fonctionnement de l’association. Il s’agit du subside que l’on qualifie traditionnellement du subside « Fonctionnement » ;

- Un montant destiné à couvrir les frais liés d’emploi. On évoque généralement cela comme le subside « emploi ».

Par ailleurs, les OJ peuvent bénéficier de moyens de subventionnements

supplémentaires notamment via les détachements pédagogiques ou encore via la

Circulaire de Soutiens aux Projets Jeunes.Aussi bien au Nord qu’au Sud du pays,

les organisations sont confrontées à une certaine insécurité en ce qui concerne

leur personnel (animateurs) et leurs ressources financières. Le problème se

pose également au Sud du pays où le secteur, qui représente une faible part du

budget global de la FWB, repose fortement sur le travail fourni par les

bénévoles actifs au sein des associations.

Pour conclure, au-delà d’une structure règlementaire et organisationnelle différente, la philosophie de travail dans le Secteur Jeunesse menée au Nord et au Sud du pays est assez proche. En réalisant cet article, nous avons constaté qu’il n’existe que très peu de contact en la matière entre les deux communautés. En partant du constat que les réalités et les besoins de la jeunesse en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles sont relativement proches, pourquoi ne pas envisager davantage de synergies entre ce qui est mis en place de part et d’autre de la frontière linguistique ?

Pour en savoir plus sur le sujet : Conseil de l’Europe, La politique jeunesse en Belgique « C’est plus compliqué que ça ».