Ce n’est plus un secret pour personne, la crise sanitaire actuelle n’épargne aucun secteur. Si certains pensaient en avoir fini avec les mesures restrictives, il n’en est rien.

[Lire plus…] à proposDe l’importance des Organisations de Jeunesse dans le monde de l’enseignementEnseignement

Le site oj.be permet désormais de toucher les enseignants.

Pour ce faire, les Organisations de Jeunesse sont invitées à compléter ici dans la nouvelle section disponibles sur le site internet leurs activités à destination du monde scolaire.

Une question ? Contactez-nous via info@jeunesetlibres ou à l’adresse moderation@organisationsdejeunesse.be

Les langues régionales, un patrimoine citoyen

Le 1er mars 2018, les premières conventions de labellisation « Ma commune dit oui aux langues régionales » ont été signées par Alda Greoli, Ministre de la Culture, et dix communes concernées (Blegny, Charleroi, Durbuy, Gerpinnes, Gesves, Huy, Liège, Malmedy, Namur, Sivry-Rance). Ce projet a notamment pour objectif de constituer un réseau de communes qui s’engagent à mettre en valeur des langues régionales pratiquées sur leur territoire et à mettre en œuvre des actions en leur faveur. L’ambition globale de ce projet est de revaloriser et de revivifier les langues régionales au sein des communes wallonnes afin de faire perdurer un patrimoine commun.

L’histoire linguistique de notre pays est intrinsèquement liée à son histoire politique. Si la Belgique compte aujourd’hui trois langues officielles (le néerlandais, le français et l’allemand), en 1830, aucune de ces trois langues n’était la langue pratiquée par la majorité de la population qui échangeait en majorité au travers de langues régionales. Ces dialectes ont progressivement reculé au profit du français dans le Sud du pays et à Bruxelles et du néerlandais au Nord du pays.

Aujourd’hui, la politique linguistique relève des compétences communautaires. En 1990, à travers son Décret relatif aux langues régionales endogènes de la Communauté française, cette dernière reconnaît plusieurs langues comme des « langues régionales endogènes », tout en conservant le français comme langue officielle. Le postulat de base de ce décret est simple : si le français est la langue officielle, des parlers vernaculaires endogènes (le picard, le wallon, le luxembourgeois, le champenois, le lorrain) sont toujours pratiqués dans de nombreux lieux, ce qui aboutit à une situation de diglossie particulière. Ce décret institue donc ces dialectes comme patrimoine « non physique » en Communauté française. Ce statut n’a toutefois pas eu de réel impact sur la politique linguistique : il n’existe par exemple toujours aucun apprentissage de ces langues organisé par la Communauté française, bien que SPIROUS-R.A.P. répertorie les activités et publications en langue régionale à destination de la jeunesse.

C’est en ce sens que ReForm affirmait dans le neuvième numéro de notre Libre² que « malgré ce contexte défavorable à la survie de notre langue régionale, des mesures volontaristes peuvent redresser la barre. Dans l’attente d’initiatives politiques assorties de moyens financiers en faveur de l’enseignement, à nous, Organisations de Jeunesse, d’innover et de lancer des projets en ce sens ! »

Découvrons avec l’antenne namuroise de ReForm et Anne-Sophie Mirgaux le projet « Causans walon avou nos èfants ! »

Comment est né le projet intergénérationnel à l’école d’Oret ?

Avec l’équipe de ReForm Namur, nous nous sommes rendus dans l’école pour des animations. En discutant avec les instituteurs, nous avons constaté que nous avions une envie commune d’initier le wallon et la culture wallonne aux enfants. Certaines activités ponctuelles avaient déjà été réalisées en wallon, comme le poème de fête des mères ou des comptines. L’engouement des élèves pour la langue régionale était assez clair : le projet est donc né tout naturellement. Nous voulions que le wallon soit transmis par des ‘native speakers’ – dans ce cas, les papys et les mamys de la région – et que cela se fasse de la manière la plus naturelle possible : avec des ateliers de cuisine, de danse, de chant,… selon les affinités des intervenants.

Quel est le public visé et l’impact attendu de ce projet ?

Nous avons clairement visé les enfants, tout d’abord car ce sont eux qui peuvent endiguer la disparition de ces langues régionales en continuant à les utiliser et à les transmettre. Mais leurs parents ont également été interpellés : ils ont redécouvert cette culture qu’ils avaient délaissée et le projet leur a donné envie de donner à nouveau une place à cette langue qu’ils n’utilisaient plus. Après le spectacle des enfants, nous avons vraiment assisté à un échange entre les parents et les proches qui se souvenaient de leur enfance, des expressions wallonnes, des traditions,… Le public était ravi de se replonger dans cette ambiance régionale traditionnelle.

Que pensez-vous du projet « Ma commune dit oui aux langues régionales ? »

C’est bien sûr une excellente idée… et j’ai envie de dire qu’il était temps ! Les spécialistes s’accordent pour dire que les langues régionales sont en voie de disparition et que les initiatives pour les promouvoir sont trop rares. Ce projet va donner aux autorités locales l’envie de développer plus d’activités culturelles dans ce sens.

En quoi l’apprentissage des langues régionales favorise le développement de la citoyenneté auprès des jeunes ?

L’apprentissage de la langue régionale relie naturellement les jeunes aux générations précédentes et les aide à faire partie de la société locale. Il est bien connu que le folklore rassemble les gens… or il n’y a qu’un pas entre le folklore et la langue régionale. De ce fait, les jeunes se sentent reliés aux coutumes locales et ont donc tendance à respecter les valeurs qui y sont associées.

Le Décret inscription : stop ou encore ?

La rentrée scolaire est toujours l’occasion de réfléchir au fonctionnement et au rôle de l’école dans notre société. C’est dans ce cadre que, fin août dernier, le Futuromètre 2017 a cherché à sonder l’opinion à propos de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

[Lire plus…] à proposLe Décret inscription : stop ou encore ?Pacte dit « d’Excellence » : un pacte consensuel aux allures idéologiques

Depuis ce début d’année 2017, les associations de parents, les syndicats, les directeurs d’école et les enseignants se sont, à tour de rôle, exprimés au sujet du Pacte dit « d’Excellence ». Au fil des informations contradictoires et des contestations, que pouvons-nous en retirer de positif ?

À priori pas grand-chose ! Une réforme du monde de l’enseignement est pourtant plus que nécessaire pour que celui-ci soit enfin en phase avec l’ère numérique dans laquelle se trouve la société du XXIe siècle. Force est de constater que ce Pacte dit d’Excellence ne va pas dans le bon sens. Au lieu de permettre à l’école d’embrasser pleinement le XXIe siècle, celui-ci la scelle dans le passé.

En tant qu’acteurs du Secteur de la Jeunesse, les Organisations de Jeunesse ont, nous le pensons, toute la légitimité de faire partie intégrante de la réflexion autour du système éducatif. En dépit de cette constatation, les auteurs de ce Pacte n’ont pourtant pas tenu compte de l’importance du non formel, pilier pourtant indispensable au développement de la citoyenneté.

À la lecture de l’Avis N°3, véritable fondation du futur Pacte émis par le Groupe Central, et au même titre que la majorité des acteurs de l’enseignement, nous ne pouvons qu’avoir des réticences. Toutefois, une fois ce constat dressé, il est indispensable de dépasser les aspects négatifs et de proposer des pistes de réflexion. C’est dans cette optique que nous avons rédigé ce Libr’Actu.

Consultation des acteurs du monde de l’enseignement

La première pierre d’achoppement concerne la gestion des relations avec le corps enseignant au sens large. Bien que nous ne puissions qu’approuver la volonté de la Ministre de construire une réflexion avec son secteur, nous regrettons que ce ne fut pas le cas dans la pratique. Si les enseignants ont bien été consultés, leur vision de l’enseignement ne figure pas dans l’Avis N°3. Ils ont été cantonnés au rôle de spectateurs et non d’acteurs contrairement à ce qu’affirme la Ministre.

Les enseignants ont également dû faire face aux contraintes ubuesques de temps et d’agenda imposées par le Groupe Central, confondant vitesse et précipitation. Cette situation s’explique dans un premier temps par la problématique des relais via les représentants du monde scolaire et du contexte dans lequel vivent les enseignants. La méthode appliquée par le Groupe Central était, d’une part, la consultation des personnes disponibles à des heures fixées et, d’autre part, l’application de la technique de la contrepartie1. Cette méthodologie a entrainé de facto un sentiment d’incompréhension de la part du corps enseignant, sentiment renforcé par la présentation du Pacte au public comme étant l’avis de ce dernier.

De plus, malgré le refus de la base, le personnel éducatif reçoit, déjà, des formations explicatives au sujet de ce Pacte d’Excellence. On pourrait comprendre que ces formations soient données uniquement au personnel travaillant en maternelle pour respecter l’échéancier. Mais quel est l’intérêt de former le personnel du secondaire à ce sujet, si ce n’est accroître le sentiment que le texte est d’ores et déjà ficelé ? Est-ce là, toute la considération que la Ministre porte à un secteur qu’elle qualifie elle-même de spécialiste ?

Aspects budgétaires

Toujours dans cette volonté de fournir des clefs de compréhension à la société pour entrevoir les objectifs de sa réforme, le cabinet de la Ministre Schyns a signé un contrat avec une agence de communication pour un montant de 196000€. Ce budget a pour but la mise en place d’une communication bien rôdée, frôlant la propagande. Personne ne se retrouve dans ce Pacte dit d’excellence et l’état dans lequel il se trouve actuellement démontre toute l’inefficacité avec laquelle l’argent a été dépensé.

Allons un peu plus loin et attardons-nous sur la totalité de ce budget fonctionnant sur le principe de l’enveloppe fermée. Or, ce principe, déjà instauré par le Ministre de l’Enseignement supérieur est fortement décrié. Ce concept a déjà montré toutes ses limites ! Le budget alloué par année est fixe et ne varie plus en fonction du nombre d’étudiants. Conséquences ? Une diminution du financement par étudiant, une mise en concurrence des établissements, des infrastructures défectueuses et en nombre insuffisant, un manque de professeurs et de personnels administratifs. Comment rendre pérenne un enseignement de qualité, enfin d’excellence, si celui-ci ne peut pas recevoir le budget nécessaire ?

Tout comme ce Pacte dit d’Excellence, les projections budgétaires sont tout aussi incertaines. En effet ce budget s’apparente plus à des incantations qu’à des données effectives. Jusqu’en 2030, le Pacte d’Excellence budgétise pas moins de 300 millions d’euros en utilisant un principe nébuleux de vases communicants. À cet égard, la Ministre, suite aux concertations sociales, envisage la possibilité pour 2020 de dégager un budget progressif d’un montant total de 180 millions d’euros. Malheureusement, à l’heure actuelle, nous n’en sommes qu’à un effet d’annonce.

Découvrez ici un aperçu des prévisions budgétaires du Pacte d’Excellence

Un exemple, parmi d’autres : la fin du redoublement avec un bénéfice de 80 millions d’euros dont la moitié serait allouée à la lutte contre le redoublement et le décrochage scolaire. Ce simple exemple permet de se rendre compte de la légèreté des prévisions budgétaires sur lesquelles se base l’ensemble de la réforme proposée.

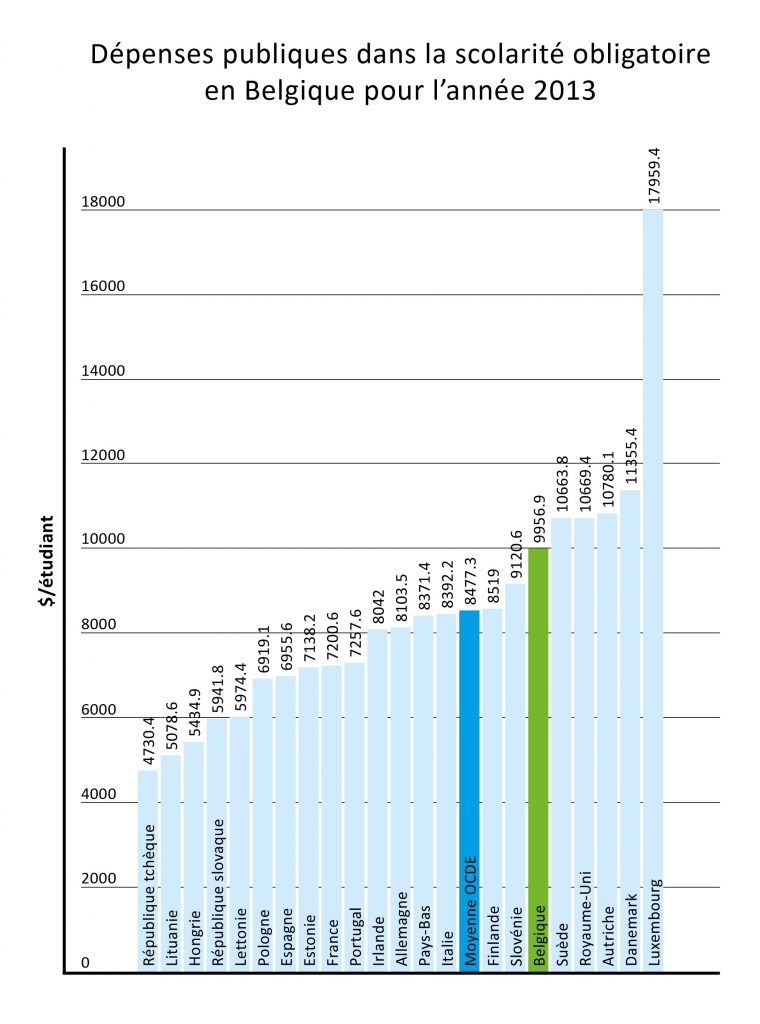

Contrairement à une opinion largement répandue, le secteur de l’enseignement n’est pas sous financé en Belgique. Bien au contraire ! Notre pays fait partie du peloton de tête des pays européens en matière de dépenses liées à l’éducation. Le problème provient donc bien d’une mauvaise gestion des fonds alloués et non pas d’un sous-financement chronique. Actuellement, la façon dont est présenté le budget ne présage malheureusement pas d’une meilleure gestion à l’avenir.

Avis N°3 du Groupe Central

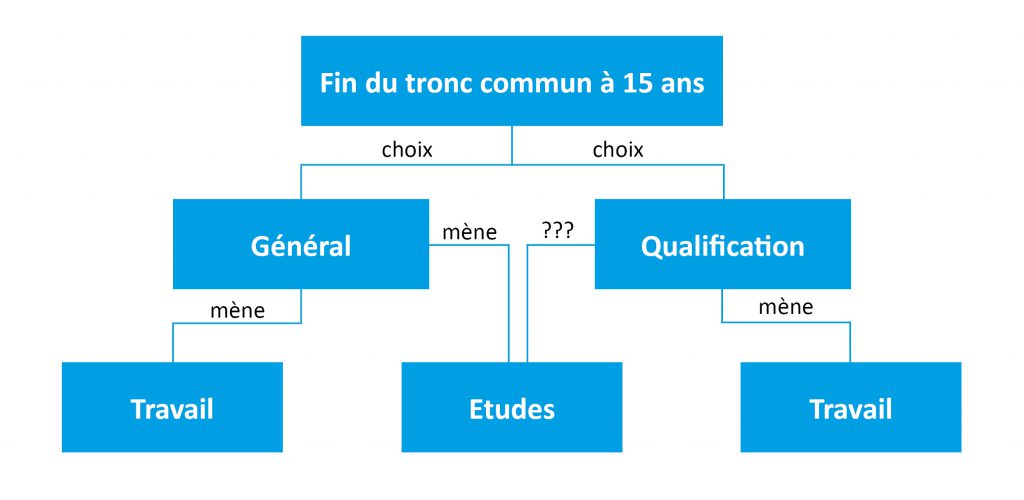

« Au terme du tronc commun, chaque élève sera soumis à la même évaluation externe certificative portant sur les sept domaines d’apprentissage et donnant accès à l’enseignement secondaire supérieur. Il aura ensuite le choix entre deux filières : la filière de transition permettant d’accéder à l’enseignement supérieur et la filière qualifiante qui permettra d’acquérir une qualification suffisante pour accéder directement à un métier »

Qualité de l’enseignement

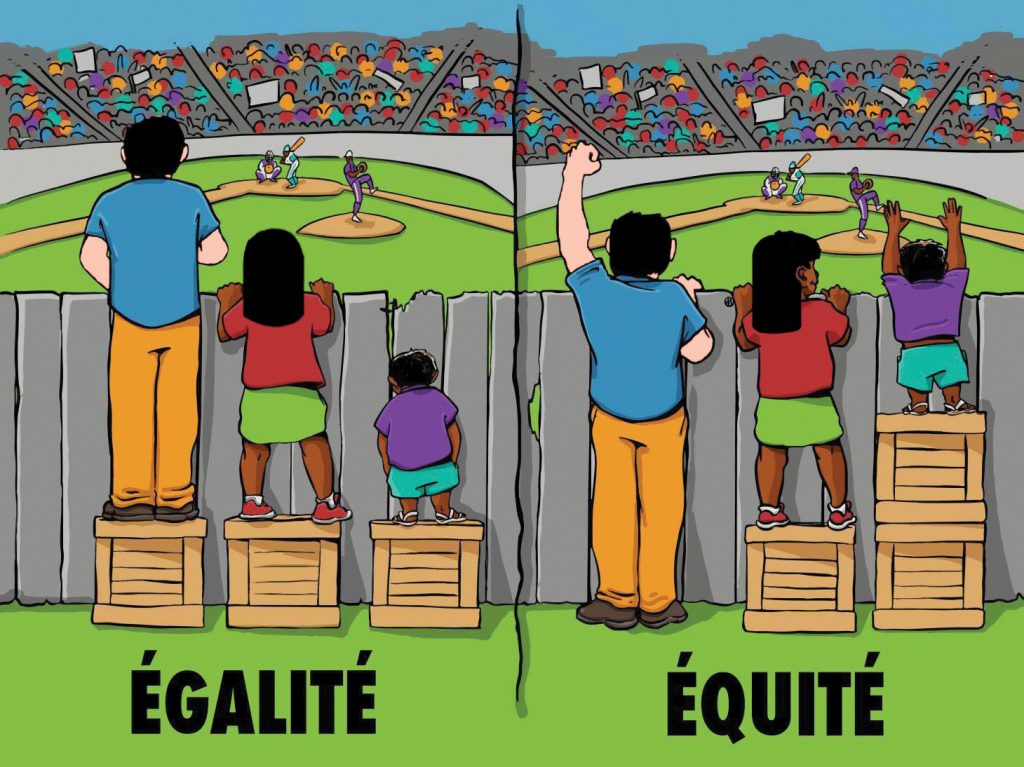

Le Pacte d’Excellence semble profondément en contradiction avec ses objectifs initiaux. Pour que celui-ci soit en accord avec la société du XXIe siècle, il est primordial que l’enseignement soit équitable et non pas égalitaire. De notre point de vue, l’école n’a pas comme rôle premier de gommer les différences socio-économiques et socio-culturelles ni de façonner l’ensemble des élèves dans un modèle unique mais plutôt de tenir compte des spécificités de chacun afin d’amener chaque individu à réaliser son plein potentiel et à s’accomplir en tant qu’être humain.

Les mentalités sont en train d’évoluer, de plus en plus de jeunes envisagent l’entrepreneuriat comme un moyen de s’épanouir en tant que citoyen et façonnent ainsi la société à leur image.

À cet égard, il nous parait important de faire germer la soif d’entreprendre aux jeunes générations dès l’école secondaire. D’autant plus que l’entrepreneuriat n’a jamais été aussi accessible à l’heure du numérique. Sensibiliser les élèves à l’entrepreneuriat aurait donc tout son sens dans l’enseignement du XXIe siècle.

L’école doit encourager les jeunes à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale comme le souligne le Traité de Lisbonne. L’introduction d’un cours à ce sujet permettrait à la fois aux étudiants et aux futurs entrepreneurs d’avoir pleinement conscience des processus liés au monde économique mais aussi de dépasser la peur du risque et de l’échec inhérente au développement de toute entreprise.

Le Pacte d’Excellence ne peut fonctionner qu’à condition d’y intégrer une réforme complète de la formation initiale des enseignants, tous niveaux confondus. Il est vrai que la majorité au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a proposé, dernièrement, d’allonger d’un an la formation des enseignants en Haute École. À nouveau, ce passage de 3 à 4 ans est une demi-mesure ayant pour unique objectif de montrer un semblant de bonne volonté et de s’aligner sur les normes européennes. Malheureusement, ce changement ne devrait apporter, sur le plan pédagogique, rien de plus que ce que n’offre la formation actuelle. Que ce soit en terme de durée ou de contenu, la formation des futurs enseignants doit être pensée sans dogme, ni tabou, et ne doit faire qu’un avec la réflexion autour du Pacte.

Avis N°3 du Groupe Central

« Au terme du tronc commun, chaque élève sera soumis à la même évaluation externe certificative portant sur les sept domaines d’apprentissage et donnant accès à l’enseignement secondaire supérieur. Il aura ensuite le choix entre deux filières : la filière de transition permettant d’accéder à l’enseignement supérieur et la filière qualifiante qui permettra d’acquérir une qualification suffisante pour accéder directement à un métier »D’entrée de jeu, évoquons ce fameux tronc commun. Concrètement, cette proposition signifierait la suppression de la certification des évaluations intermédiaires jusqu’à 15 ans (CEB, CE1D) et de la filière différenciée qui a pour but de remettre à niveau un élève en difficulté. À la sortie de ce tronc commun, l’élève sera évalué.Toutefois, les résultats obtenus lors de cette évaluation seront purement indicatifs ; l’élève aura ainsi tout le loisir de choisir entre une filière de transition ou qualifiante.

À contrario, la Flandre, toujours montrée en exemple dans les enquêtes internationales sur l’éducation, a fait le choix d’une orientation précoce, sans tronc commun. Croire que tous les élèves pourront poursuivre jusqu’à 15 ans un cursus identique relève donc plus de la posture idéologique que d’une réalité de terrain ou d’une pseudo volonté de voir nos élèves se distinguer.

Avis N°3 du Groupe Central

« De veiller à ce que la filière de transition, qui prépare à l’enseignement supérieur, demeure aussi ouverte que possible, en faisant en sorte qu’un ensemble très large de choix reste possible après l’enseignement secondaire, selon le principe du « libre accès » qui prévaut actuellement en matière de transition entre le secondaire et le supérieur en FWB.[…] Ce nouveau tronc commun devra permettre à tous les élèves d’atteindre un niveau élevé de savoirs diversifiés à la fin de la 3e année secondaire et de pouvoir choisir positivement et de façon éclairée l’orientation souhaitée, que ce soit celle de la transition vers le supérieur ou celle de la qualification vers un métier. »

Proposer deux filières peut sembler être théoriquement une bonne idée, mais la manière dont ces filières sont prévues dans le pacte nous laisse dubitatifs. Pour un Pacte qui promet de proposer un large éventail de choix « positifs », nous nous étonnons de voir l’instauration d’une filière « qualifiante » qui enfermera une partie non négligeable des élèves et scellera définitivement leur avenir, les privant ainsi de leurs choix et de leurs libertés.Par ailleurs, comme évoqué précédemment, les élèves ne redoubleront plus jusqu’à l’âge de 15 ans. Actuellement, cette pratique est appliquée uniquement entre la 1ère et la 2ème secondaire, mais provoque déjà un véritable désastre sur le terrain. La plupart des élèves, démunis par le système scolaire, seront orientés dans les filières techniques et professionnelles suite à une année où le système actuel ne leur permet pas de dépasser leurs difficultés. Nous le rappelons, le choix des filières techniques ou professionnelles se doit d’être positif.

Que fera-t-on alors des élèves ratant le Certificat du tronc commun ? Nous n’en savons pas plus mais nous nous attendons au pire.

Avis N°3 du Groupe Central

« On note que la question des élèves qui ne parviennent pas à obtenir le Certificat du Tronc Commun devra être approfondie dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte »Axe culturel.

Néanmoins, relevons un aspect positif de ce Pacte, à savoir le souhait de faire entrer la culture au sens large au sein des établissements scolaires. Actuellement, l’art et la culture n’occupent qu’une place minoritaire, souvent basée sur la bonne volonté du corps professoral ainsi que de la direction. Cette ouverture culturelle est moins importante en Belgique que dans la plupart des pays développés. Nous ne pouvons donc que saluer cette volonté. Malheureusement, le Groupe Central n’entrevoit qu’une vision étroite de la culture, limitée aux arts. Nous déplorons l’absence du Secteur Jeunesse, acteur pourtant essentiel dans l’éducation non formelle. Actuellement, la Fédération Wallonie-Bruxelles confie des missions essentielles aux Organisations de Jeunesse dans la formation des citoyens de demain. Il est donc primordial de les associer également et que leurs relations avec les écoles ne se limitent plus à un partenariat mais soient institutionnalisées.

D’autant plus, qu’au sein même du Secteur Jeunesse de nombreuses réflexions sont portées sur les partenariats envisageables entre les Organisations de Jeunesses et les écoles notamment au travers d’un GT école ou encore le dossier ECOJ, ce dernier consistant en la création d’un catalogue recensant l’ensemble des activités proposées dans les écoles par les Organisations de Jeunesse.

Nous devons aussi souligner la volonté des Organisations de Jeunesse d’être partie prenante à ce processus. Celles-ci se voient comme un soutien non négligeable pour les étudiants en difficulté grâce à la mise en place d’écoles de devoirs ou de remédiation.En allant plus loin dans les propositions, l’insertion des Organisations de Jeunesse au sein de l’école pourrait avoir comme effet de lisser les différences socio-économiques des élèves. En effet, elles tendent à travailler avec un public le plus large possible, sans distinctions. Certaines Organisations de Jeunesse, comme les mouvements de jeunesse accompagnent les jeunes durant une période significative de leur vie, comparativement à l’école, favorisant ainsi le développement d’attitudes citoyennes et le vivre-ensemble.Enfin, la citoyenneté ne peut pas être cantonnée à une notion qui s’apprendrait sur les bancs de l’école, elle doit se pratiquer tous les jours et sur le terrain. Cette mission revient notamment aux Organisations de Jeunesse. Celles-ci sont capables de rendre certaines matières plus tangibles pour les élèves, en mettant en parallèle les cours dispensés et les problématiques actuelles qui les concernent, comme l’environnement. Il s’agit là d’une piste à prendre en considération pour limiter le décrochage scolaire.

Conclusion

La Ministre et le Groupe Central se sont enfermés dans un timing étriqué, voulant faire du Pacte d’Excellence la figure de proue de la législature. Bien que pavé de bonnes intentions, force est de constater que celle-ci est en train de se transformer, une fois encore, en une tache indélébile sur un mandat pour le moins bien terne.

Que ce soit en termes de financement, de communication ou encore d’un point de vue pédagogique, tout semble avoir été improvisé, sans prendre en compte les préoccupations réelles des élèves, des parents et des enseignants. Tout cela, en limitant la réflexion à une posture idéologique hermétique à la critique et aux changements proposés par les différents intervenants du monde éducatif.

Au-delà de tous les constats précédents, ce qui manque cruellement à ce Pacte mais aussi à la politique menée actuellement par la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est une vision globale de notre société. La Ministre et son Groupe Central, incapables d’imaginer l’école comme partie intégrante de la société, considère le monde scolaire comme étanche à toutes les problématiques et défis rencontrés par les jeunes d’aujourd’hui.

La plupart des Organisations de Jeunesse souhaitent prendre une part active à la réflexion autour du système éducatif, s’inscrivant dans un projet de société, et se voir reconnaître leur rôle d’acteurs majeurs, au côté des acteurs de l’enseignement, dans le développement du jeune.Le Pacte dit d’Excellence se limite donc à une coquille vide, dont le but final devrait servir les intérêts électoraux de certains plutôt que la jeunesse. Nous ne pouvons pas balayer du revers de la main cette initiative, toutefois, cette gargantuesque réforme ne peut être tenue à des contraintes de temps, d’argent ou de plébiscite.

Article corédigé par :

- Fleusus Renaud, Détaché pédagogique de Jeunes & Libres

- Chapelain Hubert, Détaché pédagogique des Jeunes MR

- Brassinne Pierre, Collaborateur politique des Jeunes MR

- Laera Enza, Détaché pédagogique de la FEL